if文の使い方

Pythonプログラミングで「条件分岐」に使う「if」の構文について、例文を用いてまとめた記事になります。

目次

- よく使われる3つの構文

- 3つの構文の使用例

- 条件の作り方 (演算子のまとめ)

よく使われる3つの構文

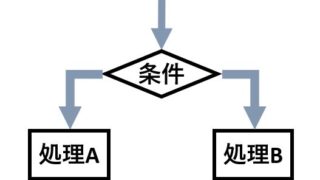

- if文

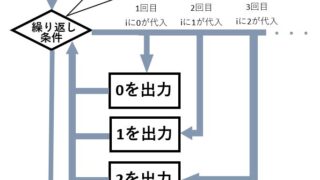

条件によって処理を変えたいときに使用。条件を満たさないときは何も処理されず、プログラムが終了する - elif文

if文とは別に条件を追加したいときに使う - else文

if文で条件を満たさなかった時の処理を指定

3つの構文の使用例

焼肉食べ放題を想像してみてください。料金の条件を

- 18歳以上 : 大人料金

- 12歳以上18歳未満 : 学生料金

- 12歳未満 : 子供料金

- 0歳 : 無料

とします。変数「age」に数字を入れて、どの料金に当てはまるか出力するプログラムを作ります。

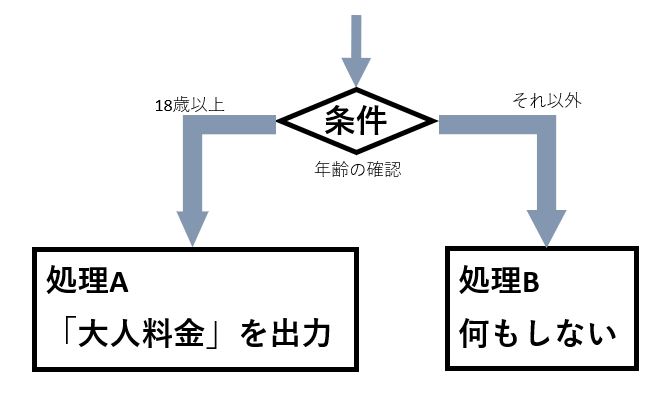

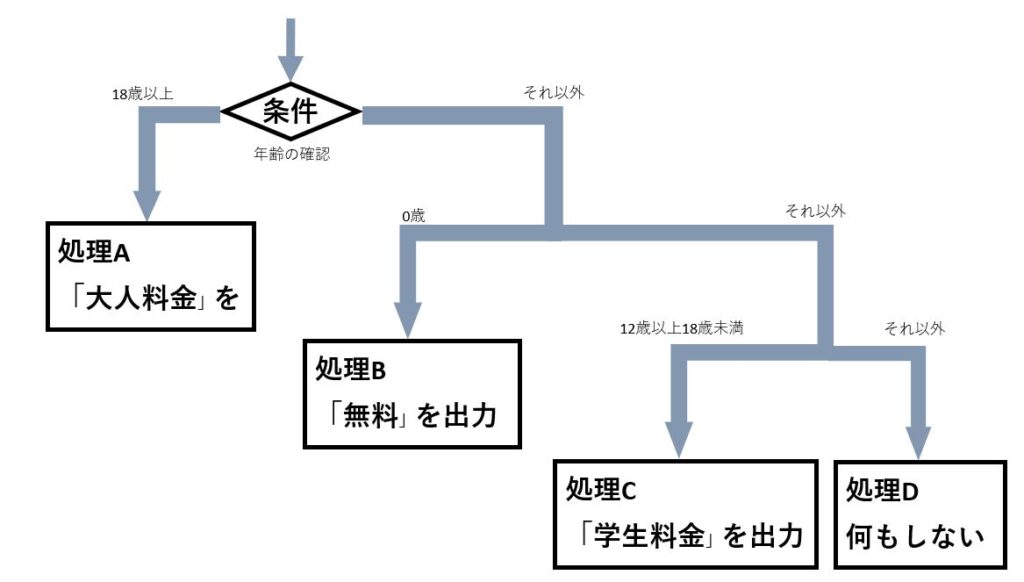

if文のみ使用

if文のみでは2通りの出力しか望めません。YES or NOで解決する場合に使用します。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |

age = 18 if age >= 18: print("大人料金") ###出力内容##################### age = 18以上なら「大人料金」を出力 age = 上記以外なら 何も出力されない ############################### |

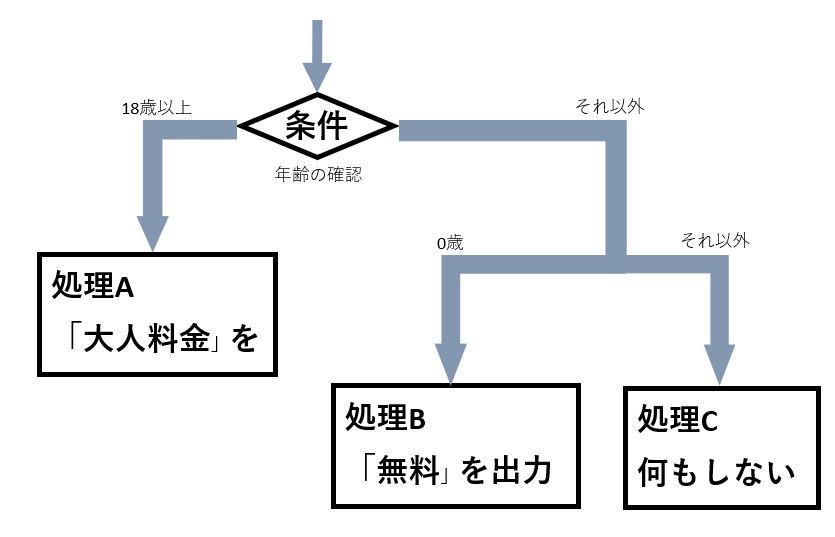

elif文を追加

elif文と組み合わせるとif文とは別に条件を追加することができます。この時、追加条件を付けられるのはif文でNOだった場合になります。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |

age=0 if age>=18: print("大人料金") elif age==0: print("無料") ###出力内容##################### age = 18以上なら「大人料金」を出力 age = 0なら「無料」を出力 age = 上記以外なら 何も出力されない ############################### |

また、elif文はいくつでも追加可能です。12歳以上18歳未満の学生料金を追加してみます。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |

age=16 if age>=18: print("大人料金") elif 12<=age<18: print("学生料金") elif age==0: print("無料") ###出力内容##################### age = 18以上なら「大人料金」を出力 age = 12以上18未満なら「学生料金」を出力 age = 0なら「無料」を出力 age = 上記以外なら 何も出力されない ############################### |

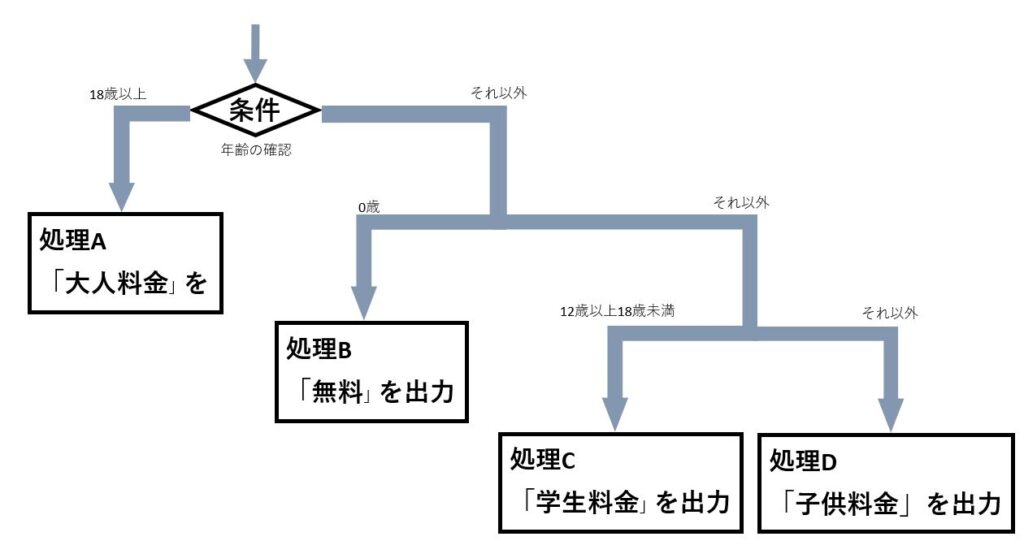

else文を追加

else文を追加すると最終的に条件を満たさなかった「最後までNO」場合の処理を指定することができます。

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

age=11 if age>=18: print("大人料金") elif 12<=age<18: print("学生料金") elif age==0: print("無料") else: print("子供料金") ###出力内容##################### age = 18以上なら「大人料金」を出力 age = 12以上18未満なら「学生料金」を出力 age = 0なら「無料」を出力 age = 上記以外なら「子供料金」を出力 ############################### |

条件の作り方 (演算子のまとめ)

「条件分岐」の構文の条件を指示するのに演算子を用います。演算子には比較演算子と論理演算子があります。

比較演算子

2つの要素 AとBを比較して YES or NO (True or False)を出力する。

| 演算子 | 内容 |

| a == b | a が b と等しい |

| a != b | a が b と異なる |

| a < b | a が b よりも小さい |

| a > b | a が b よりも大きい |

| a <= b | a が b 以下である |

| a >= b | a が b 以上である |

| a is b | a が b と等しい |

| a is not b | a が b と異なる |

| a in b | a が b に含まれる (a, b は共に文字列、または、b はリストやタプル) |

| a not in b | a が b に含まれない (a, b は共に文字列、または、b はリストやタプル) |

論理演算子

複数の条件の論理積(かつ)、論理和(または)、否定(でない)を扱うことができる。

| 演算子 | 内容 |

| a and b | a も b も真であれば真 |

| a or b | a または b が真であれば真 |

| not a | a が偽であれば真 |